二十世纪三十年代,有一批“神秘访客”从国外悄然赶赴陕北,探寻中国共产党人的革命历程。他们是谁?他们来自哪里?他们为什么要来到中国?

今天来讲述这些“神秘访客”的重要一员——艾格尼丝·史沫特莱。

美国女记者艾格尼丝·史沫特莱是继埃德加·斯诺之后第二位访问中国革命队伍的外国记者,或许是因为史沫特莱有着四分之一的印第安血统,所以性格里天生有着一种直爽和豪放的品质。

这位1928年就来到中国的美国人,被当时的美国报纸称“赤色危险人物”。

美国女记者艾格尼丝·史沫特莱

1937年1月,史沫特莱已经来到陕北。陕北的窑洞中,史沫特莱用她的打字机向外界描述了她的延安生活。

她在里面这样写道:“清晨我在山间漫步,我骑上心爱的云南,那是贺龙在云南缴获的小马,朱德送给我的,一阵风似的驰过峡谷。”

史沫特莱在延安

在到达延安的第一个晚上,史沫特莱就见到了毛泽东和朱德,她用西方的礼节在朱德的脸颊上亲了两下。

在延安,甚至在中国革命队伍里这种见面礼都是从来没有过的。这两个响亮的吻在当时和以后的许多文章里都被说成是史沫特莱抱住朱德的脸狠狠地“啃”了两口。

史沫特莱在延安

史沫特莱和毛泽东同龄,因此有很多共同的话题。她后来回忆:“毛泽东常到我住的窑洞来纵谈几个小时。有时他吟诵中国古代诗人的名句,有时他低吟自己写的律诗。”

对于周恩来,史沫特莱这样形容:“他学识渊博,阅历深广,他毫不计较个人的安富尊荣、权力地位。”

周恩来

对于朱德的第一印象,史沫特莱这样描述:“很容易把他当作中国哪个村子里的农民老大爷。”就是这样一位平易近人、朴实无华的红军领导人萌发了史沫特莱要为他写一部传记的想法。

朱德在延安

面对性格率真而执着的史沫特莱,朱德最后终于同意每周抽出两三个晚上给史沫特莱谈自己的经历。

朱德与史沫特莱

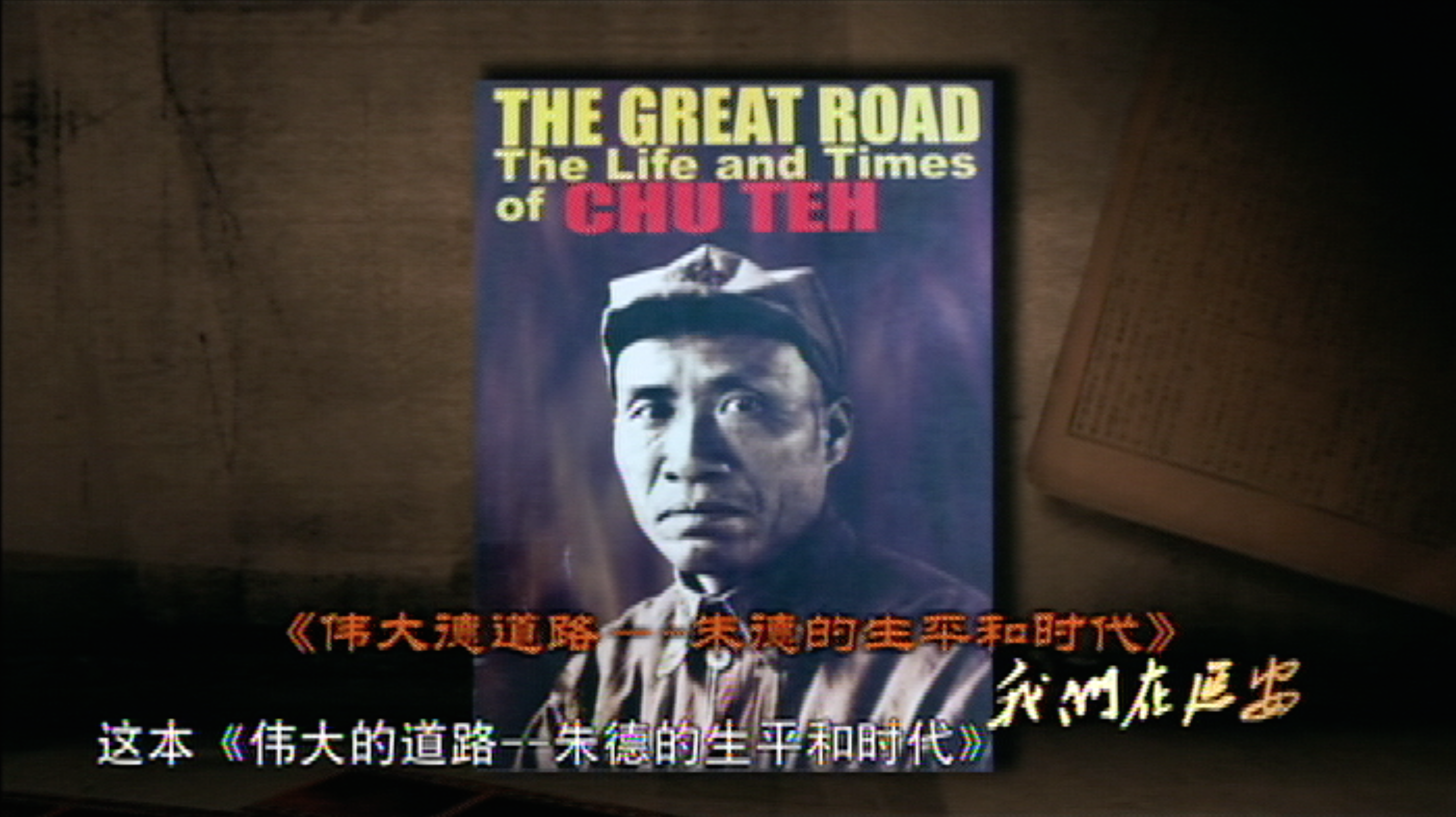

史沫特莱几乎倾注了一生的心血完成为朱德撰写的传记。1956年,史沫特莱去世后,这本《伟大的道路——朱德的生平和时代》终于得以向全世界发行。

朱德传记《伟大的道路——朱德的生平和时代》

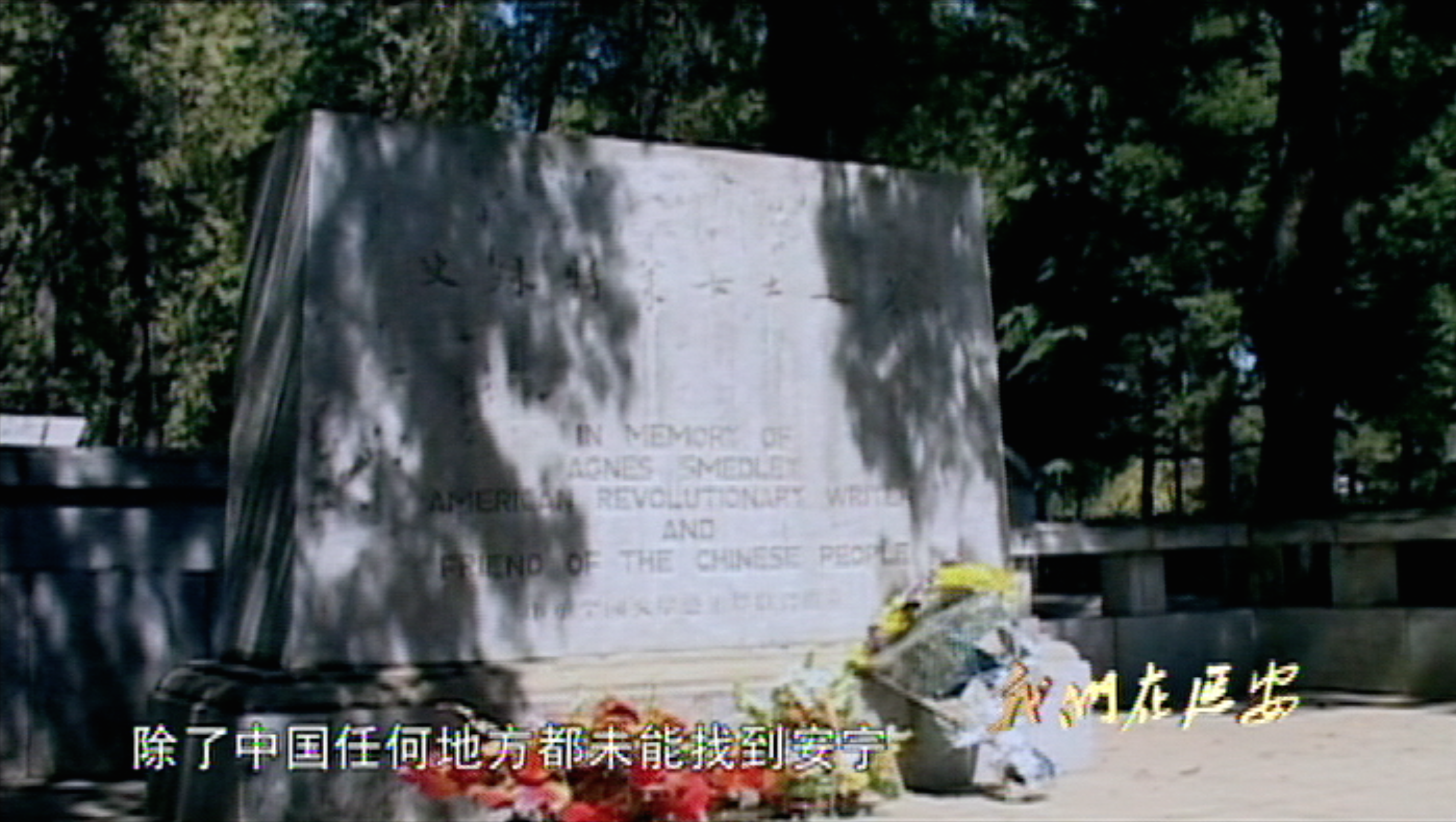

1950年4月, 史沫特莱病逝前夕,在致友人的信中这样写道: “由我的著作而获得的全部收入无论来自何处,全归中国人民解放军总司令朱德将军所有,由他按照她的愿望处理。那就是说,建设一个强大而自由的中国。由于我的心灵在这个世界上除了中国任何地方都未能找到安宁,我希望我的骨灰能和死去的中国革命者同在。”

史沫特莱的墓碑