一代文豪鲁迅先生为我们留下了宝贵的财富,那为鲁迅留下临终遗像的人又是谁呢?他一生尊敬并追随鲁迅先生,为何在鲁迅生命的最后一刻才相见?这阴差阳错的往事又造就了多少传世的佳作?

今天就让我们一起来揭开这谜底。

“力群老师很直,用现在的话说,性格很阳光。”中央美术学院教授、力群老师的学生赵宁安这样说道。

“他做人、做事、做艺术都非常直爽。”力群的儿子郝相这样描述自己的父亲。

力群老师却这样说道:“鲁迅先生他提倡木刻,如果没有鲁迅就没有我。”

力群是中国著名版画家,也是中国国家画院顾问。

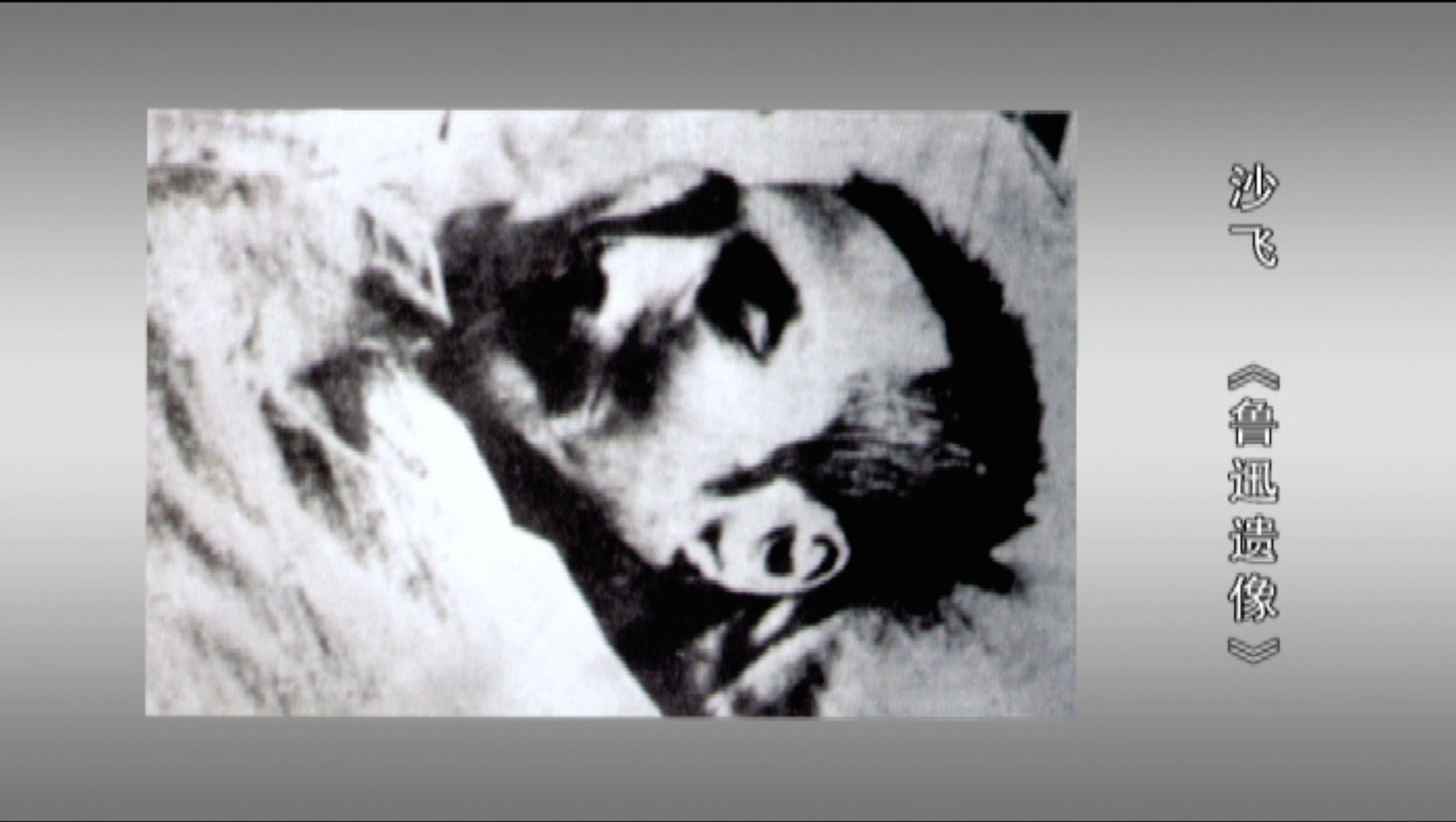

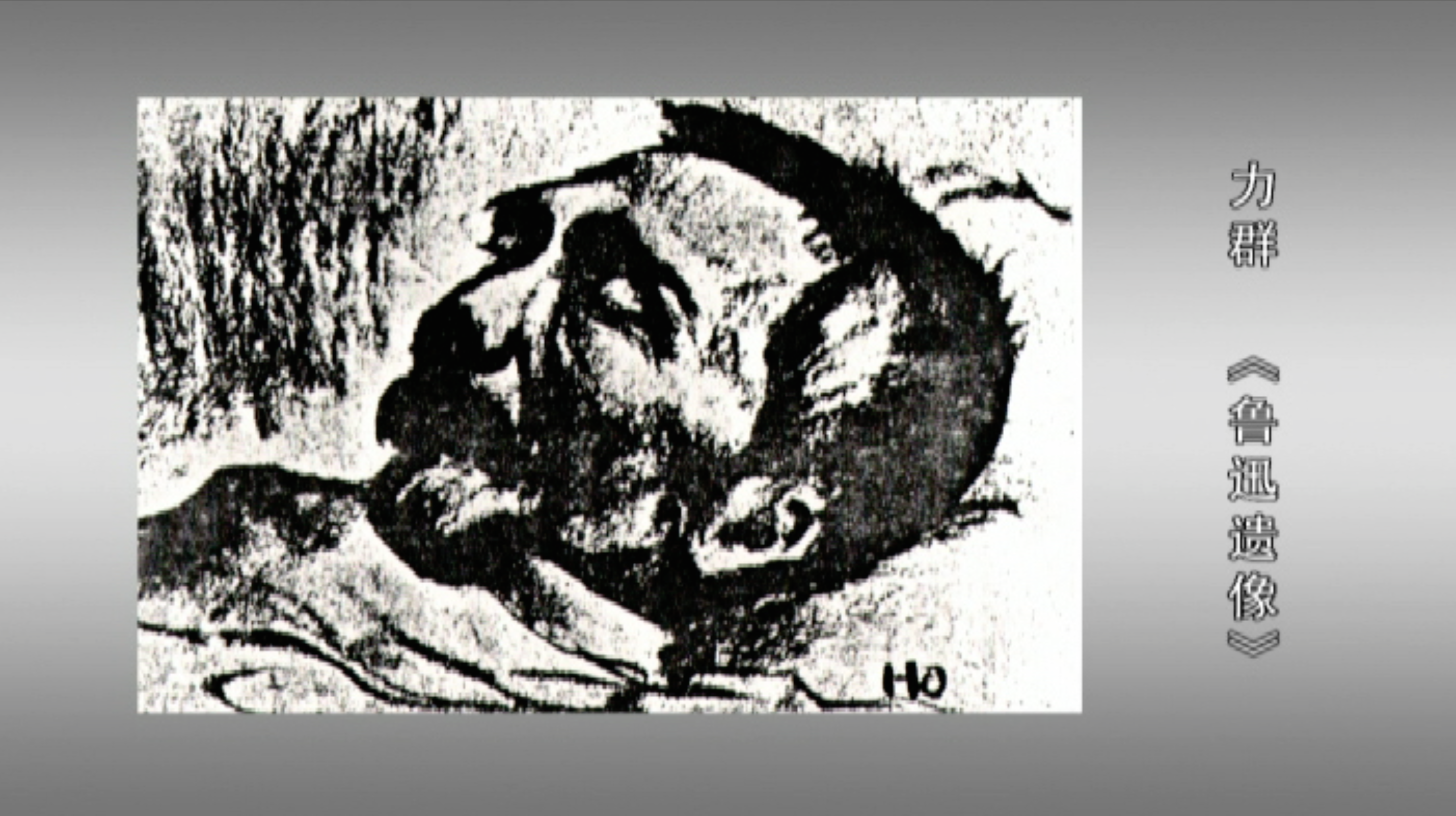

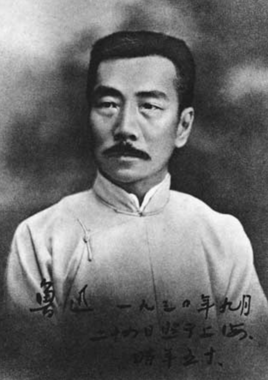

1936年10月19日上午5点25分,上海大罗新村9号寓所2楼的卧室里,鲁迅躺在床上双目紧闭,一旁的艺术家用镜头和笔记录下了最后的瞬间。第二天,全国的报纸都报道了鲁迅去世的消息。沙飞拍摄的照片《鲁迅遗像》和一张角度相同的速写被广泛使用。

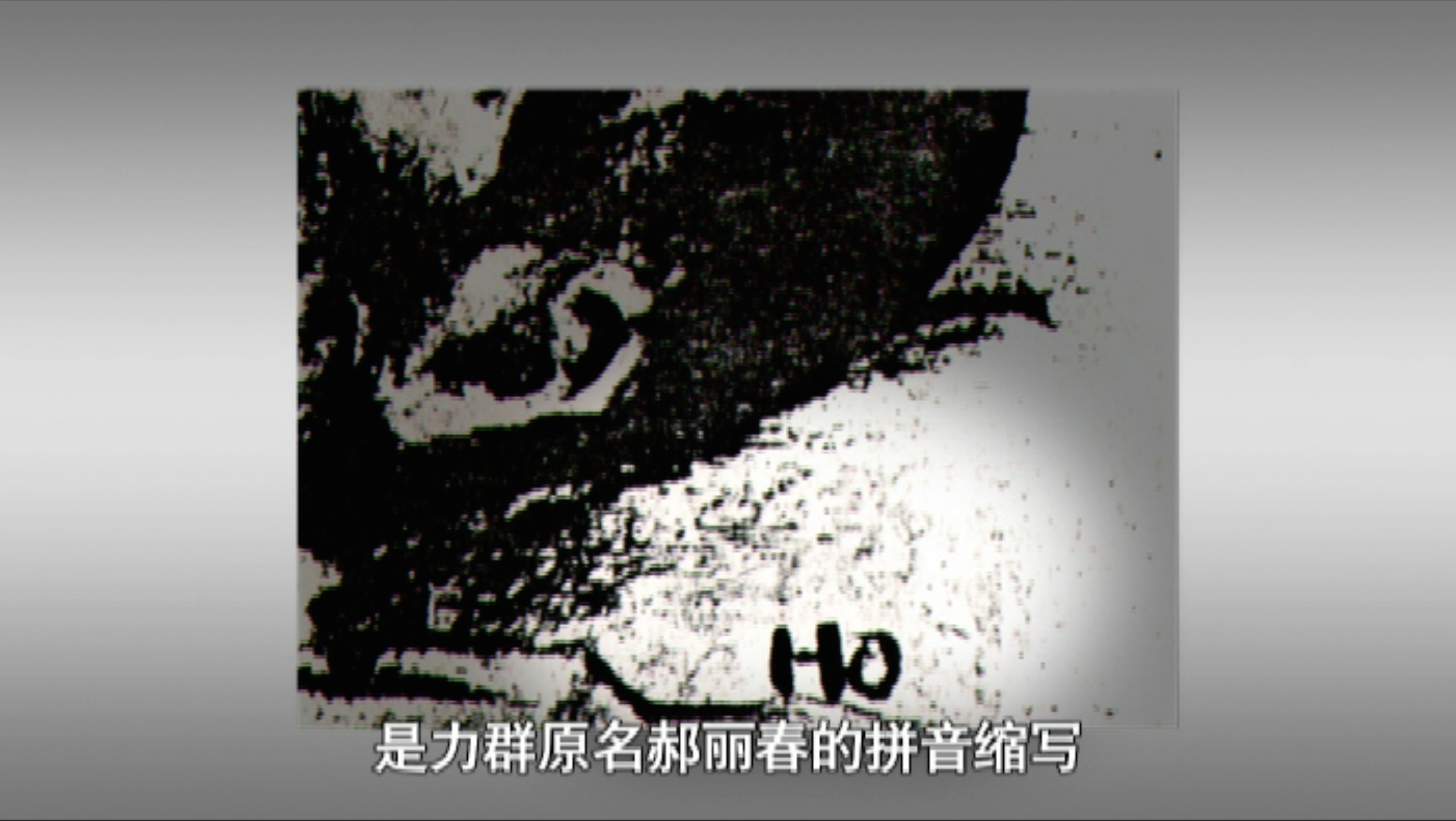

速写的作者究竟是谁?这直到20世纪90年代才被揭晓。

这幅《鲁迅遗像》右下角的签名是力群原名“郝丽春”的名字缩写。这虽然是一幅现场速写,但画家通过粗犷有力的笔触刻画了鲁迅充满忧患的面容。这幅速写真实地记录了力群在为鲁迅遗容写生时那种悲痛欲绝的情感。

鲁迅先生是中国新文化运动的旗手,同时也是中国新兴版画运动的导师。1931年8月17日,鲁迅先生开办的木刻讲习班被称为中国新兴版画运动起点。中国新兴版画运动实际上是由鲁迅先生开创的普罗美术运动,他倡导艺术要反映现实生活,尤其是要为底层民众的生存而抗争和呐喊。

今年已经99岁高龄的力群老先生本来有多次机会和鲁迅见面,却都阴差阳错地失去,没有想到他人生第一次和鲁迅的相逢竟是在用别的时刻。

半个多世纪后,力群又一次翻看他当年的作品。

“我给鲁迅先生画像,一共画了四张。画了四张我就交给他们了,我就不知道了。后来我儿子在香港的杂志上看到了就寄给我,问我这是不是你的作品?我说是啊。”力群老先生自述如是说。

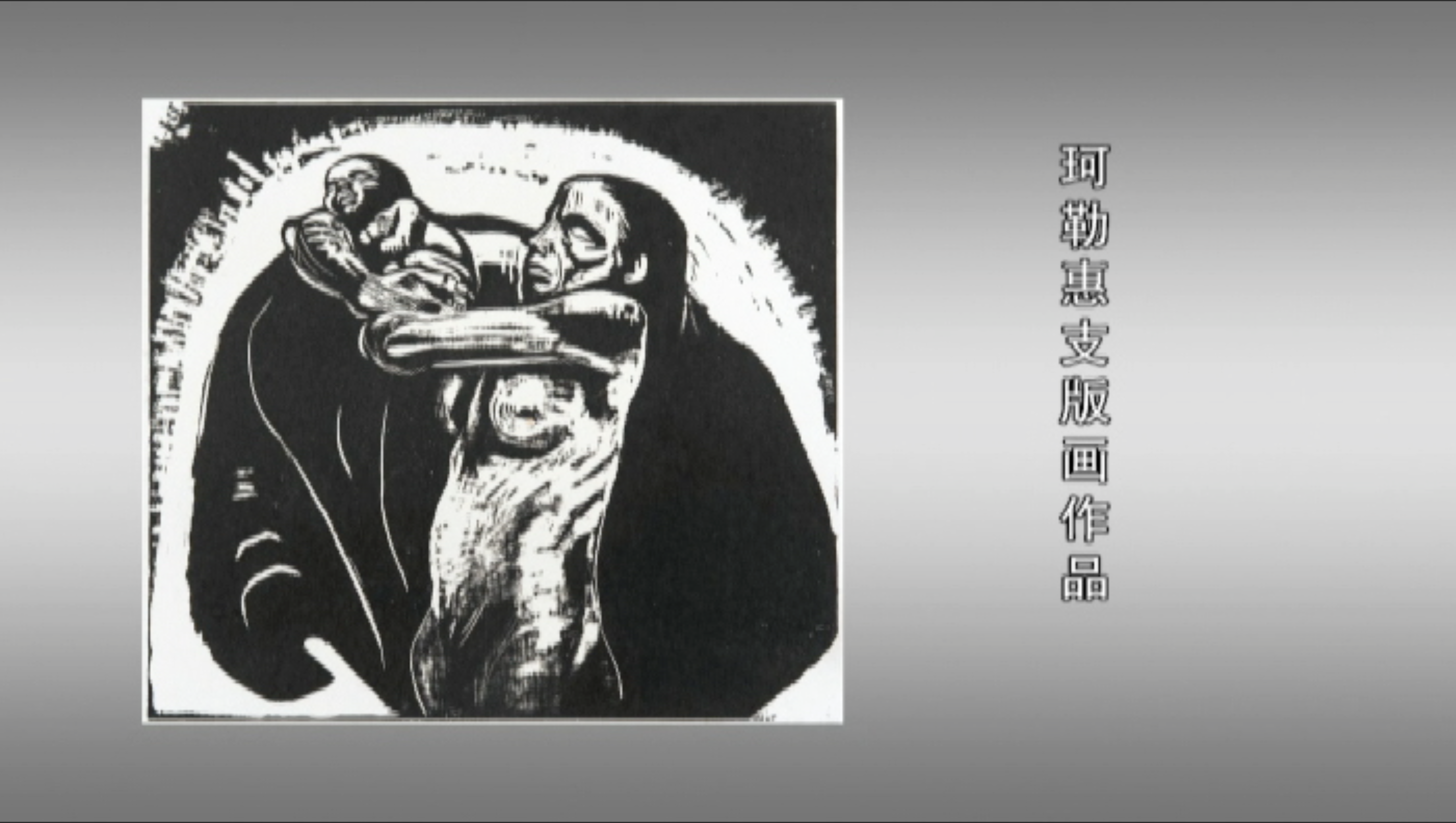

郝相这样回忆道:“我大哥当时(把作品)寄来的时候,他是来求证,因为我大哥后来说他不相信是我爸爸画的,说这几笔画的太大手笔了,像有一个德国表现派的画家,叫做珂勒惠支,很像她的素描。”

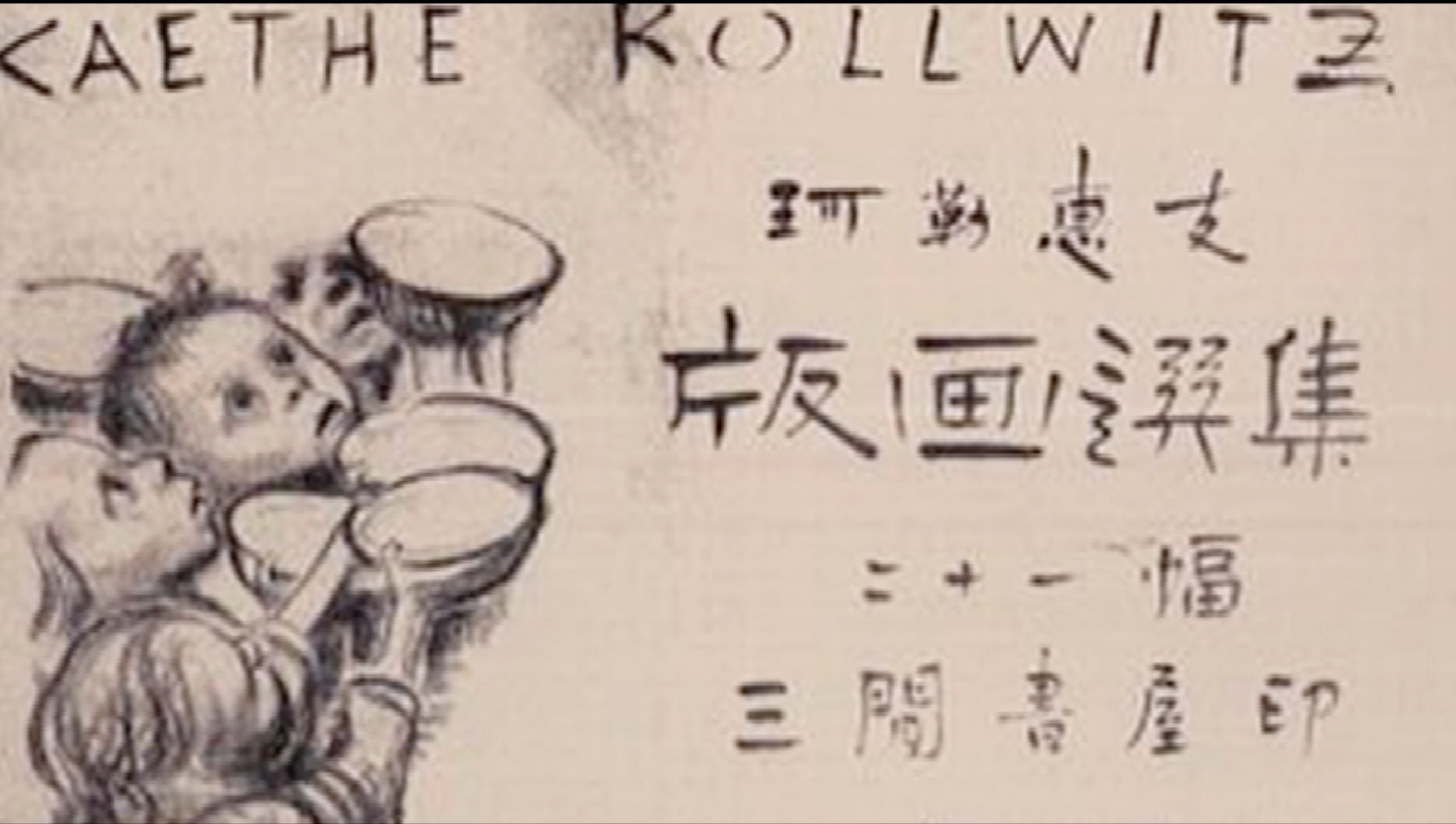

凯绥·珂勒惠支是著名的德国女版画家。珂勒惠支作品中《苦难的人民》曾经深深地震撼了力群。

1931年鲁迅在上海发起的中国新兴木刻运动介绍出版了大量素描和木刻作品。鲁迅号召青年们用木刻来表现现实的生活。

力群为鲁迅画遗像的时候刚刚24岁,他下定了决心要一直沿着鲁迅指引的道路为人民进行创作。此后的力群的确用一生实践着这个信念。

力群原名郝丽春,1912年出生于陕西省灵石县郝家常村一户普通家庭。他从小爱好美术,在1931年考入了国立杭州艺术专科学校,从此他开始了对艺术的学习。

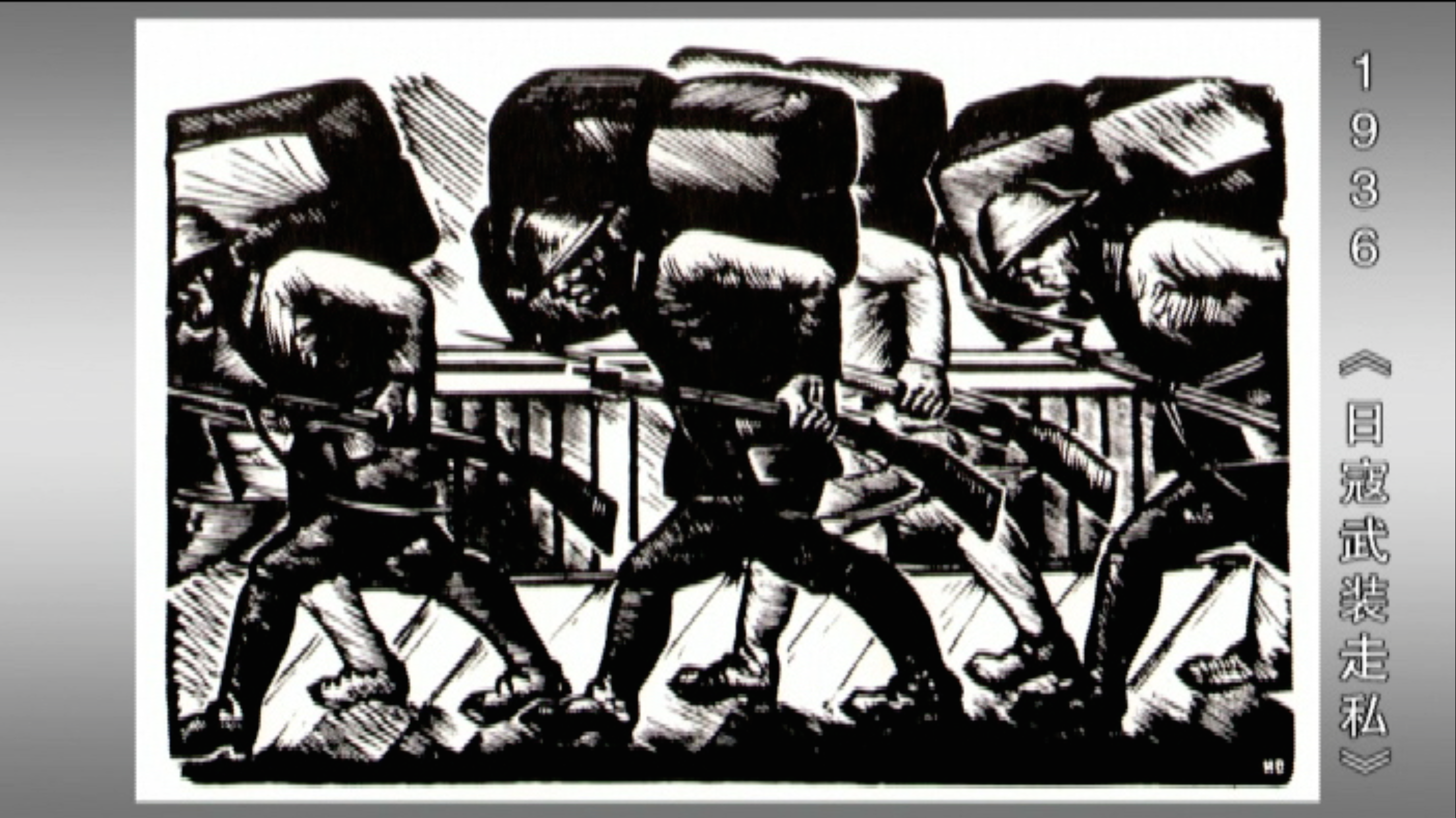

然而“九一八”的一声炮响惊醒了他的艺术美梦。“我认为不应该再为艺术而艺术。而是应该为革命服务,这是我们的主张。”力群老先生这样说。也正因如此,成立了木铃木刻研究会,力群就是成立者之一。

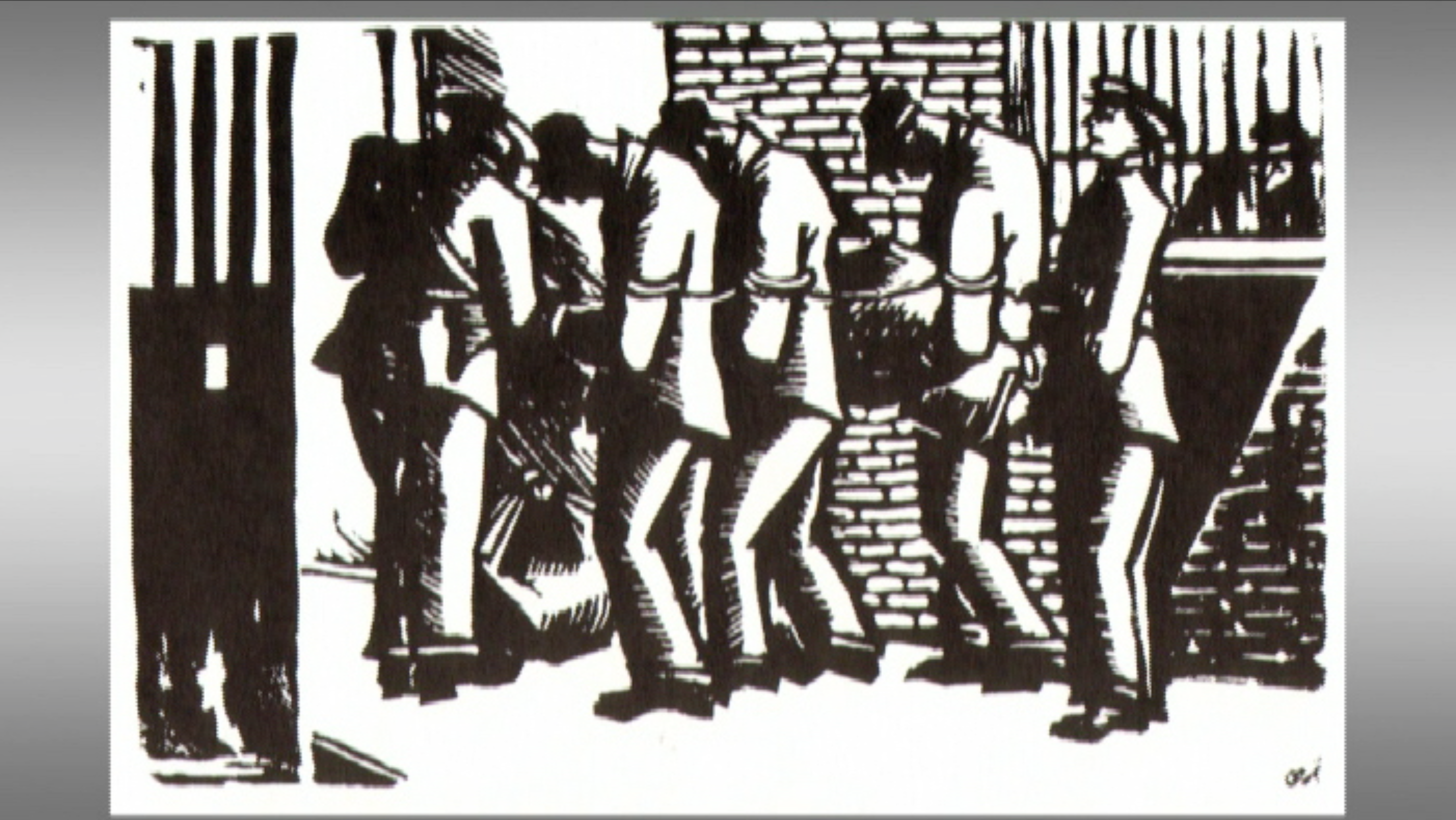

因为木刻的即刻性,力群作为木刻协会的成立者之一,和曹白、伊洛三人被国民党逮捕关押了两年多,利群因此创作了一幅木刻《三个受难的青年》。这幅木刻被力群的同学,也是就是他的狱友曹白寄给了鲁迅。

鲁迅在《写于深夜里》这篇文章里记述了这三个青年的遭遇。

其中的“Ch”代表曹白,”H”代表郝丽春也就是力群。

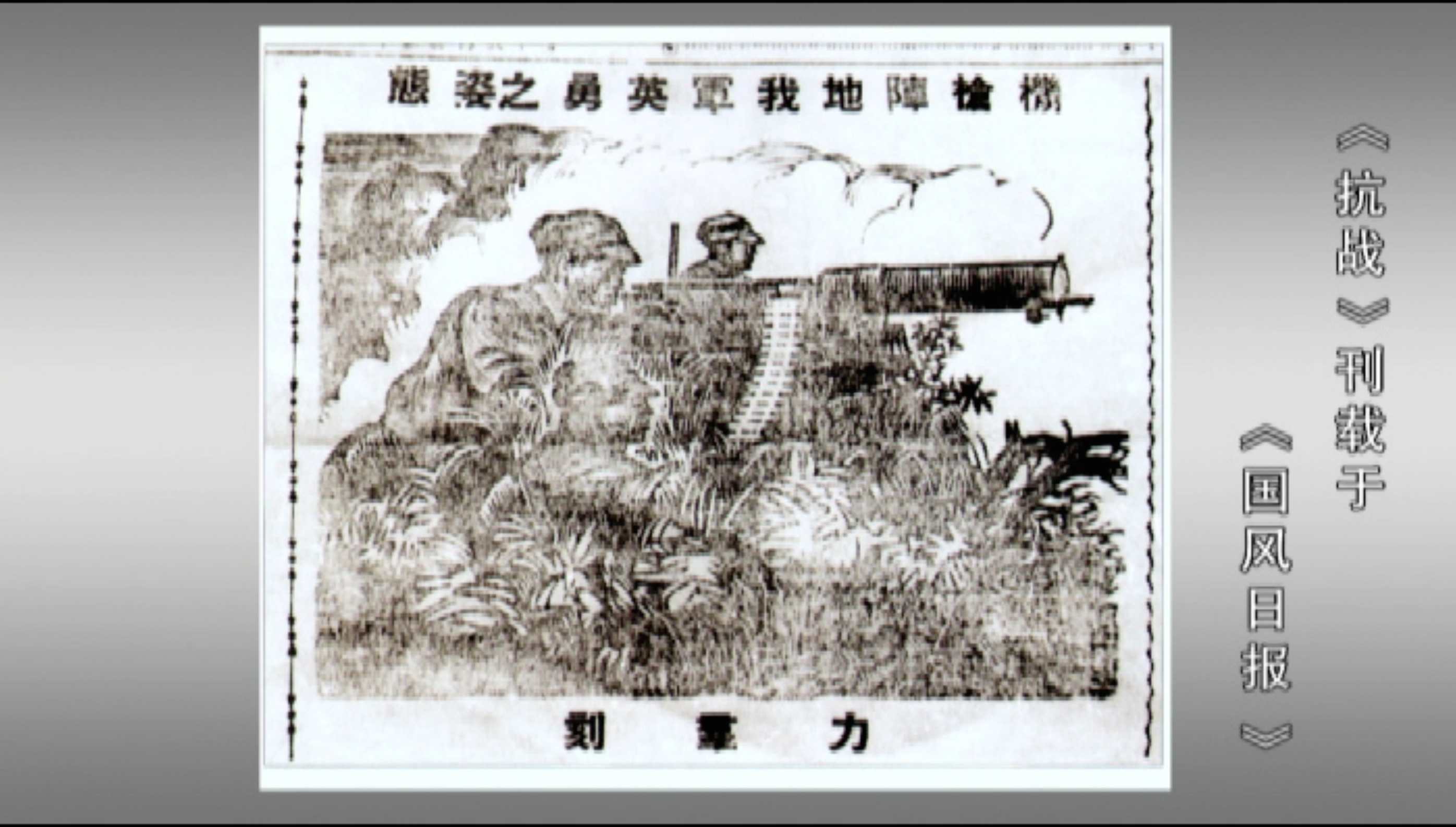

不过,两年的狱中生活并没有打消力群的革命热情,反而让他从学生变成了真正的战斗者。出狱后他创作了大量木刻,并在报纸上投稿发表。

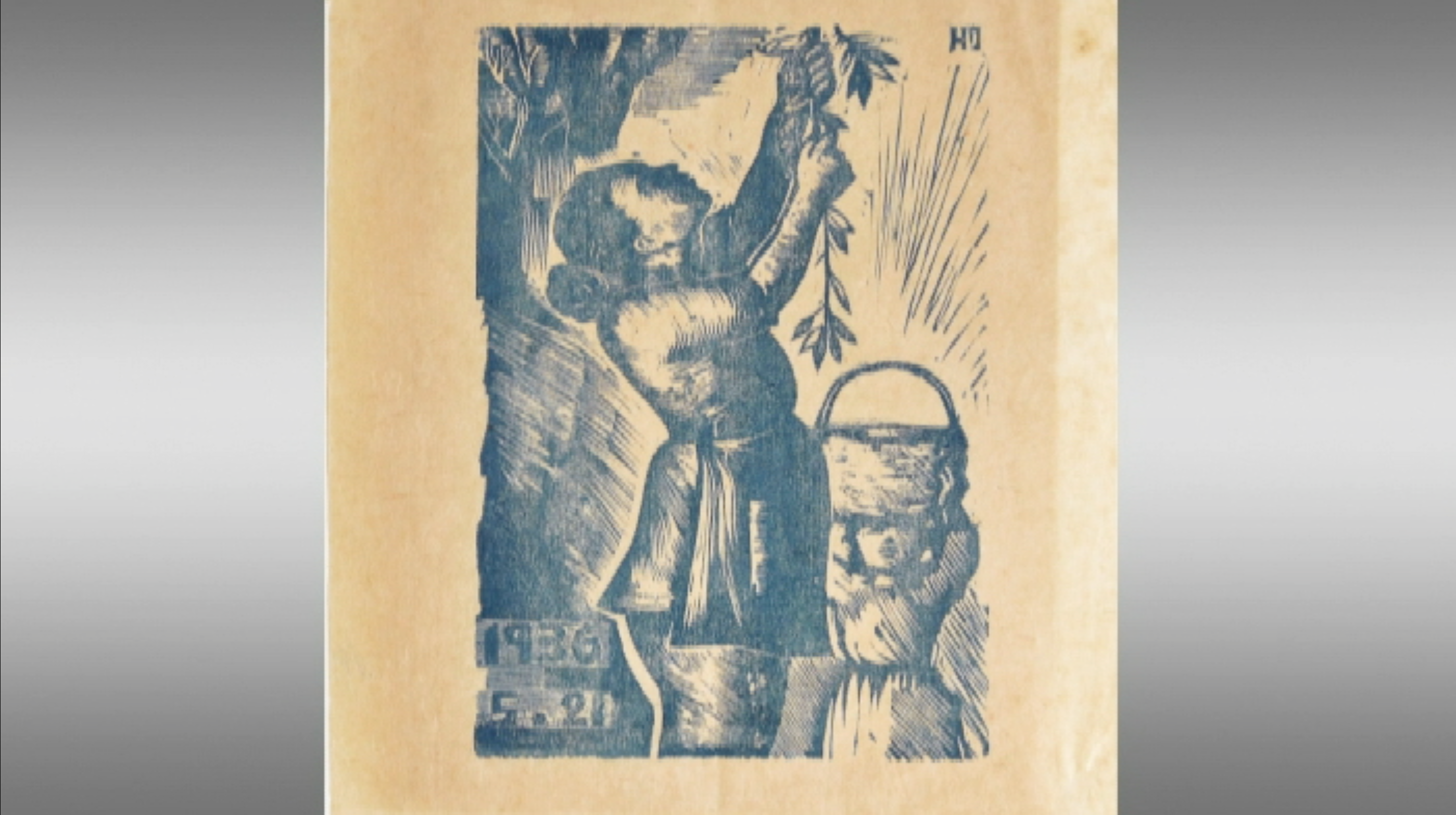

这是北京鲁迅博物馆中收藏的力群作品《采叶》,当年它被寄给了鲁迅,并一直被鲁迅珍藏。

鲁迅把《采叶》推荐给了茅盾,收录在了由茅盾编纂的《中国的一日》中。

“遗憾的是这辈子没有见过活的鲁迅。本来我们的木刻展览会上鲁迅先生突然到了,别的木刻家都见到了,我给上海世界语者协会写标语去了,遗憾的是这样就没有看到鲁迅先生。”力群老先生在说这番话时脸上依然充满了失望和遗憾。

不论怎样,鲁迅对于力群的赞誉和鲁迅对于普罗美术的倡导成为力群一生艺术追求的信仰。

鲁迅去世后的第二年,日本发动“七七事变”,战争全面爆发。

为继续追随鲁迅的革命精神,1940年力群随抗敌队伍一起去往革命圣地——延安,开始了他长达六年的延安生活。